在台灣自媒體經營多年,我致力於整合2025年的自媒體變現實務框架。這篇文章專注於自媒體營收模型與品牌營收的實際途徑。它旨在幫助個人創作者與小型團隊從曝光轉變為穩定收益。

本文依據平台官方報告(如Facebook/Meta、YouTube、Instagram、TikTok)及第三方數據(SimilarWeb、App Annie),並結合台灣地實例與我的操作經驗。五大變現路線包括廣告合作、電商/社群賣貨、訂閱制、數位產品與聯盟行銷。它展示如何將流量轉化為長期的營收。

結構上,我將列出可執行的工具、衡量指標與適用範圍。同時,指出台灣市場的常見挑戰:流量波動、廣告收益不穩定與轉化率不足。這些觀察將成為後續章節策略設計的基礎。

關鍵重點整理

- 明確區分五大變現路徑,適配不同粉絲規模與資源。

- 以平台官方數據與第三方報告為基礎,補以台灣實務案例。

- 優先解決流量穩定性與轉化率兩大結構性問題。

- 提供可衡量的自媒體營收模型指標,便於快速迭代。

- 聚焦品牌營收,將短期曝光轉換為長期商業價值。

自媒體變現:總覽與關鍵趨勢

2025 年的自媒體變現環境顯著加速,變得更加分散。廣告預算的波動使得零售與電商的整合加速。短影音在 Meta、YouTube 與 TikTok 上的觀看時長顯著增加。這些變化要求創作者同時關注流量來源與長期營收能力。

2025 年市場環境快速變動的影響

廣告單價的不穩定性導致 CPM 和 CPA 的持續波動。品牌開始轉向以效果為導向的廣告投放。短影音平台推出創作者電商工具,降低了交易門檻。這些趨勢要求我重新配置內容資源,從依賴單一流量轉向多元化的營收策略。

- 廣告與品牌合作需要更精準的數據呈現。

- 電商功能整合使銷售轉化更靠近內容端。

- 短影音短平快的特性影響內容製作節奏。

消費者行為與平台演算法演進

消費者偏好短、快、互動的內容,對真實性和專業性有更高要求。觀看從被動轉為主動,直播互動和付費會員成為常態。平台演算法則偏好高互動與高留存帳號,這改變了分發優先順序。

- 內容需設計互動機制以提升觀看時長與回訪率。

- 建立會員制或付費社群,才能把消費者行為轉化為穩定收入。

- 針對不同平台調整內容格式,配合平台演算法的偏好。

我對未來變現機會的觀察與預測

未來的穩健策略在於跨平台矩陣與長期社群經營。訂閱制與付費社群的成長空間大,但需要高留存與差異化內容才能成功。品牌合作與電商仍是主要營收來源,轉化率與供應鏈管理是關鍵能力。

針對台灣市場,我認為在地語言內容與本地品牌合作具明顯優勢。符合台灣法規的廣告與稅務合規性,會影響合作深度與長期營運風險。面對未來,我將持續以數據驅動策略,並在變動的市場趨勢中尋找穩健的變現路徑。

從內容到粉絲經營的變現基礎

在台灣的自媒體變現領域,內容已不僅僅是創意的展示。它是與粉絲建立長期關係的起點。經驗證明,清晰的定位與一致的風格能迅速吸引目標受眾。接著,透過適當的內容分發平台,結合數據驅動的優化流程,將流量轉化為穩定的收益。

- 定位清晰:選定利基市場,像是科技教育或在地美食,用一致語調建立辨識度。

- 內容一致性:主題與風格要穩定,長期累積信任,比短期爆發更能促進自媒體變現。

- 互動機制:留言回覆、直播問答與定期活動能提升黏著度,實際案例可見許多台灣創作者從0到1的成長路徑。

- 價值回報:提供獨家內容或會員福利,讓粉絲願意付費支持,這是粉絲經營的重要轉折。

內容分發與平台選擇原則

選擇平台前,先了解受眾的年齡與使用習慣。長影片適合 YouTube,短影音則在 TikTok 與 Instagram 表現佳。Facebook 與 Line 則適合社群維繫與公告。

每個平台都有其獨特的分發邏輯與流量有效期。我通常在內容初期使用短影片測試題材,確定方向後再將延伸內容放到長影片與社群貼文。這樣的策略能提高轉化效率。

用數據驅動內容優化的實務步驟

- 設定 KPI:觀看時長、互動率、CTR 與轉換率是我常追蹤的核心指標。

- 工具應用:結合 Google Analytics、YouTube Analytics、Facebook Insights 與 GA4,以完整視角分析行為。

- A/B 測試:標題、縮圖與封面文案分別測試,紀錄結果寫進編輯日誌,形成可複製的內容模型。

- 迭代機制:依據數據找出高轉化主題,拆解元素並在新企劃中重複驗證,持續優化成效。

在地化是關鍵。調整用詞與文化切入點,並舉辦實體聚會或品牌活動,能顯著提升忠誠度。當粉絲感受到在地連結時,粉絲經營與自媒體變現會更具穩定性。

廣告與品牌合作路線圖

在實務操作中,我發現廣告與品牌合作是自媒體變現的核心。建立有效的收益結構,能夠促進雙方長期合作,避免短期利益衝突。以下是一套可行的流程與談判要點,旨在幫助台灣創作者提高議價能力與合作成功率。

我常用的收益項目包括 CPM、CPC、CPE、固定出場費與分潤模式。對於品牌想要提升曝光度,我會推薦 CPM 或固定出場費。若追求點擊或轉換率,則 CPC 與 CPE 更為適合。分潤模式則常用於電商合作,按銷售提成計算。

- CPM:適合品牌曝光型活動,報價依據粉絲數與平台平均到達率。

- CPC / CPE:適合追求互動或導流的活動,能把風險轉移給創作者或品牌。

- 固定出場費:適合大型單次曝光或長期合作議價基礎。

- 分潤/提成:降低品牌門檻,創作者以後續業績分享報酬。

針對不同規模的創作者,我會提供合理的報價範圍與折衷條件。小型創作者可考慮較低固定費加高分潤激勵;中大型創作者則可要求較高前期費用並保留成效獎金。這樣既能滿足現金流需求,又能考慮長期收益。

與品牌談判與合約重點

談判時,我會先準備完整的受眾報表與過去案例成效。這些數據是提升議價力的關鍵。合約內容必須明確列出工作範圍、時間表、交付物與成效指標,以避免後續歧見。

- 付款條款與預付款:建議要求至少 30% 預付款,剩餘款分期支付。

- 智慧財產權:明確標示內容使用範圍與時限,防止素材被無限期挪用。

- 不可抗力與違約罰則:保障雙方在突發情況下的責任界定。

- 廣告標示與法規遵循:在台灣需遵守消費者保護法與廣告標示規範,合約內要列明責任歸屬。

- 保密條款:保護尚未公開的企劃與數據。

合約中,我會加入成效回報的考核方式,如點擊、曝光或銷售數據。這樣的收益結構不僅讓合作更透明,也有助於日後的續約或合作擴展。

案例:成功的廣告合作操作流程

我曾參與台灣本地食品品牌與科技品牌的跨平台活動。完整操作流程如下:接洽 → 企劃提案 → 確認 KPI → 簽約 → 產出內容 → 投放 → 成效回報 → 結案檢討。

- 接洽階段:以數據建立信任,我提供過去閱讀率與轉換率報表。

- 企劃提案:把創意連結品牌訴求,提出可量化的 KPI。

- 投放與成效回報:用追蹤連結與 UTMs 做監測,按週回報給品牌。

- 結案檢討:整理學習點,提出下一步優化建議。

關鍵成功因素是創意契合與受眾匹配。當內容與品牌價值一致時,轉化率會顯著提升。數據導向的驗證能讓雙方在分潤或激勵條款上達成共識,降低品牌採購門檻。

談判技巧上,我建議以數據換取彈性條件。把過去案例成效、受眾年齡分佈與互動率放在提案中。若品牌預算有限,我會建議設計分潤或按銷售提成的激勵條款,這能提高合作成交率並保護創作者收益結構。

「以數據與清晰合約建立信任,讓廣告合作成為穩定的自媒體變現來源。」

電子商務與社群賣貨的變現方法

在台灣市場,我認為自媒體變現是一項系統化的工程。它關鍵在於將流量轉化為可衡量的收益。這需要內容、信任與流程三大環節來完成銷售閉環。

我將社群帶貨、平台選擇與物流管理視為關鍵。以下將詳細說明這三方面的實務操作要點及推薦工具。

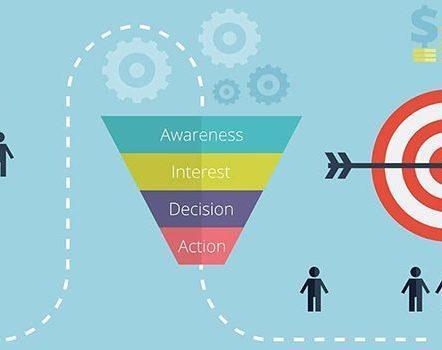

社群帶貨與轉化漏斗設計

設計轉化漏斗時,我常用 TOFU-MOFU-BOFU 架構。上層以短影片與貼文吸引注意力。中層透過直播與試用建立信任。

底層則用限時優惠與購物車提醒推動成交。

具體話術在直播或短影片中應簡短有力,CTA 明確。例如直播中,我會先示範使用場景,再邀請觀眾留言領取折扣碼。最後限時倒數引導下單。

對 KOL 試用,我傾向讓意見領袖分享真實心得並展示開箱細節。這樣可以降低購買阻力。

為了提高復購,我會在成交後設置電子報與社群追蹤。透過分段促銷與會員專屬福利維持黏著度。衡量指標包括點擊率、加購率與回購率,這些數據能反饋至內容與漏斗優化。

自建商城與第三方平台比較

選擇平台時,我會考慮控制權、成本與流量來源。自建商城(例如使用 Shopline 或 Shopify)能掌握品牌識別與客戶資料,方便做會員經營與長期客單價提升。

第三方平台如蝦皮、PChome、MOMO 提供穩定流量與即時轉換,但競爭激烈且手續費與行銷費用較高。我的混合策略是:核心長期商品放自建商城,促銷與曝光活動放在第三方平台。

付款與金流上,我建議整合綠界、街口支付與 LINE Pay,以提升結帳便利度與轉換率。投資回報應計入平台費用、行銷成本與客單價,才能判斷各平台的實際貢獻。

物流、售後與口碑管理要點

物流與售後決定品牌口碑。我通常採在地倉儲搭配第三方物流(例如黑貓宅急便、宅配通)來兼顧時效與成本。退貨流程需簡化並在購買前清楚揭示,降低消費者疑慮。

客服 SLA 要設定明確目標,如 24 小時內回覆;商品出貨前做檢驗,減少退貨率與客訴。評論管理上,我會主動回應負評並用流程化方式處理爭議,公開處理流程能增強信任。

關鍵 KPI 包括退貨率、客服回覆時長與好評率。這些數據直接影響長期的自媒體變現與品牌價值,因此我把口碑管理視為持續投資。

- 工具建議:Shopline、Shopify、綠界金流、街口支付、LINE Pay。

- 實務提醒:核心商品放自建商城,促銷活動優先第三方平台以提高曝光。

- SLA 範例:客服首回應

訂閱制與付費社群的長期營收模式

在自媒體變現的路徑中,訂閱制與付費社群扮演著穩定現金流與高黏著度的重要角色。良好的會員制度能提升品牌價值與用戶忠誠度。這讓單次交易轉化為可預測的長期營收。

付費會員制度設計原則

我依據受眾需求設計多層級方案。常見分法為基礎、進階、專屬等。每層級都應明確列出會員權益,包括獨家內容、早鳥活動、線上直播與社群互動。

定價時要考慮市場可接受度與單位毛利。試用期或首月折扣能有效降低首次付費障礙。實務上,我參考 Patreon 與 Buy Me a Coffee 的付費梯度,並結合台灣工具如 MmmClass 與 Teachable 做付款與課程管理。

內容型與社群型訂閱的差異與優劣

內容型訂閱以課程、專欄與深度報導為核心。它的優點是內容產出可計畫化,易於複製與分發。然而,它的缺點在於持續產能壓力與更新成本。

社群型訂閱強調互動、網絡價值與即時交流。這種模式能創造高度黏著度,但需投入大量社群維護與活動策劃。

在台灣市場,我常建議混合模式。以內容建立信任,以社群活動提升留存。這能平衡製作成本與會員黏性,兼顧成長與穩定營收。

我如何規劃訂閱續費與留存策略

我把續費留存當作產品的一部分。從迎新流程開始打造體驗。新會員進來時,我安排歡迎信、入群指引與首月專屬活動,讓他們快速感受到價值。

維持活躍度的手法包括月度直播、AMA 與分層福利。針對即將到期的會員,我設定分段提醒與續訂誘因,例如折扣與限定內容,這提高了續費率。

數據追蹤是關鍵。我使用 Mailchimp、Klaviyo 與 ManyChat 建立自動化流程,分析流失原因並執行挽回行動。對於台灣用戶,我會同時支援信用卡、Line Pay、街口支付與 ATM 轉帳,降低支付摩擦。

- 迎新:自動化歡迎信與新手任務,提升第一週黏著。

- 參與:定期活動與小型工作坊,增加社群互動頻率。

- 誘因:續訂折扣、限定內容與專屬服務,提高續費留存。

- 分析:分段追蹤會員行為,針對高風險族群設計挽回流程。

最後,我在設計訂閱時會評估法規與稅務影響,並確保付款流程符合當地習慣與法規要求。這樣的部署能讓自媒體變現的訂閱制與付費社群模型更穩健,也能長期提升續費留存與品牌收益。

數位產品與線上課程的被動收入策略

在自媒體變現的實踐中,我發現將知識轉化為數位產品或線上課程,是獲得穩定被動收入的關鍵。這類產品能夠提升時間價值,初期投資後持續產生收益。以下將流程、定價與上架與行銷的步驟詳細說明,方便實踐與複製。

開發數位產品的第一步是確認主題需求。通過市場調查、社群問卷與小班測試來驗證需求。接著,我會將內容模組化,設定每個模組的學習目標,方便後續拆解與增值。

- 素材製作:錄製與剪輯、字幕與教材同步完成。

- 品質檢核:我用測試學員回饋修正內容,確保學習效果。

- 推薦工具:OBS、Camtasia、Canva、Loom 與 Notion,分別用於錄製、剪輯、視覺設計、快速示範與腳本管理。

在定價策略上,我採用階梯定價與早鳥優惠來提高首波轉化率。分期付款與團體折扣能增加支付意願。限時優惠則可創造催化效果。我常用價格錨點法,將高價方案放在旁邊,強化中間方案的吸引力。

- 基礎方案:低門檻、快速成交。

- 進階方案:增加教材與社群支援,提高毛利。

- 專業方案:包含一對一諮詢或小班輔導,適合高單價客戶。

選擇上架平台會影響分潤與曝光。比較 Teachable、Kajabi、MmmClass、Udemy 與 Hahow 的費用與分潤結構。根據台灣市場偏好,建議結合在地平台與自建銷售漏斗,兼顧流量與自有名單價值。

行銷渠道方面,我同時運用 SEO 長文、社群短片與直播講座引流。合作夥伴與聯盟行銷可擴大觸及。直播能即時解答疑問,提升報名率。將內容鏈接到自動化漏斗後,銷售流程可24小時運作。

為最佳化被動收入,我會建立 evergreen content 並自動化銷售漏斗。設定分銷機制讓其他創作者推廣。課程需定期更新內容,保持市場競爭力與學員滿意度。這些做法讓數位產品與線上課程在自媒體變現中,持續贡獻穩定被動收入。

聯盟行銷與推薦獎金的操作方法

在自媒體變現的過程中,聯盟行銷是一項重要工具。它能將內容直接轉化為收入,前提是選擇合適的產品並管理好合作關係。以下是我操作的步驟與注意事項,幫助你在台灣市場快速上手,同時降低合規風險。

選品與合作夥伴評估標準

選擇商品時,我會優先考慮受眾是否匹配,以及商品是否能解決粉絲的真實問題。這樣可以確保轉換率的穩定性。

- 利潤率:衡量佣金是否能覆蓋行銷成本與時間投入。

- 轉換歷史:檢視過往點擊到購買的轉換數據。

- 品牌信譽:選擇像 Amazon Associates 和台灣可信賣家,降低售後風險。

- 售後服務與退貨政策:確保消費者體驗良好,減少負評。

在選擇商品時,我會優先考慮轉換率高且信譽好的產品。這樣才能確保推薦獎金的穩定成長。

追蹤效益與結算模式說明

追蹤是聯盟行銷成功的關鍵。我的常用方法是使用 Google Tag Manager 和 Google Analytics,外加簡短 URL 工具如 Bitly 監控點擊來源。

- 追蹤技術:UTM 參數與 cookie 協同使用,分辨流量來源與歸因。

- 主要結算模式:CPA(按行動付費)、CPS(按銷售付費)、CPL(按名單付費)。

- 支付與結算:留意平台的支付週期與最低出金門檻,並做好發票與稅務紀錄。

在台灣操作時,我會仔細檢查聯盟平台的合約細節,確保推薦獎金發放與稅務申報符合規範。

提高轉換率的文案與設計技巧

提高轉換率需要以真實性為核心。我的策略包括使用實測影片和比較表,幫助讀者快速理解產品優勢。

- 真實評論:用親身經驗建立信任,避免誇大。

- 場景化文案:用故事引起共鳴,例如「上班族早晨三步驟」。

- 清晰 CTA:按鈕文字直白明確,並把價值點放在靠近 CTA 的位置。

- 落地頁優化:展示社證、用戶評價與信任標章,縮短購買決策時間。

- 限時激勵:有限期折扣或獨家優惠能提升即時轉化。

視覺上,我會使用簡潔的比較表和短片段落,讓讀者快速掃描出差異與關鍵好處。這些做法能最大化聯盟行銷的效果,同時穩定推薦獎金流入。

在實務操作中,我始終把讀者利益放在首位。信任與長期價值是任何推薦策略最重要的資本。

品牌化與商品化的長期價值打造

在自媒體變現的道路上,品牌化扮演關鍵角色。它將短期的流量轉化為持久的資產。我的策略始於明確定位,確定目標受眾、價值主張及品牌聲音。接著,我建立了一套視覺系統,以提升品牌的辨識度。

個人品牌定位與識別系統

首先,我會列出三個核心受眾輪廓。然後,定義品牌聲音與價值承諾。接著,我設計Logo、主色調、字型與影像風格。

這些元素被寫入品牌手冊,確保日後的合作與發行周邊保持一致。

執行時,我使用簡單的識別測試來驗證效果。若同事或粉絲看到靜態素材後立即辨認,則效果良好。若辨識率低,我會重新調整價值主張與視覺語彙,直到達到穩定的品牌語言。

延伸商品(周邊)規劃與供應鏈管理

商品化之前,我會先進行產品選型與成本試算。包括MOQ、打樣與單位成本。實務上,我會同時取得兩到三家供應商報價。

以品質、交期與最小起訂量為標準進行篩選。台灣的代工與印刷供應鏈,提供快速打樣與小批量生產服務。

我要求供應商提供檢驗報告,建立進貨抽檢流程。並在倉儲上採取先進先出策略,以降低庫存風險。

- 產品選型:以代表品牌精神的周邊為優先。

- MOQ 管理:以小量多樣測市場反應。

- 品質把關:建立檢驗標準與抽檢頻率。

品牌故事與用戶情感連結的建構

講好品牌故事,能讓受眾從理性轉向情感。我的敘事結構通常包含起源、挑戰與使命三段。這樣的敘事,在內容行銷、社群互動與實體活動中反覆呈現。

它能建立深度的用戶情感連結。品牌故事融入商品包裝與說明書中,讓每一次購買成為情感體驗。

例如,一位台灣作者透過限定周邊與簽書會,將粉絲互動轉化為穩定的收入來源。這證明了商品化可以增強忠誠度。

「品牌不是你說什麼,而是用戶記得什麼。」我用這句話提醒自己,任何商品上線前都要思考情感要素。

衡量長期價值時,我關注品牌認知、NPS與重複購買率這三項指標。商品化後,我會追蹤社群互動變化。

並以會員回饋與回購率為依據,調整社群關係,維持健康與延展自媒體變現的可持續性。

多平台矩陣與跨平台變現策略

在自媒體變現的過程中,建立多平台矩陣是首要任務。每個平台都有其獨特的受眾與演算法。明確分配每個平台的角色,能顯著提升效率與收益。

中央化資料與內容日曆對我來說至關重要。它幫助我掌握節奏,進而優化投資報酬率。

我將平台依功能分工,讓每個節點發揮最大效能。這種分工有助於內容差異化,避免重複發佈帶來的懲罰。同時,它提升了流量互導效果。

-

YouTube:我以建立品牌與長期搜尋流量為主,放上完整版教學與系列企劃。

-

TikTok / YouTube Shorts:短片作為快速曝光與引流工具,製作能吸引瞬間點擊的剪輯。

-

Instagram:視覺與品牌形象維護為核心,強化互動與社群黏著。

-

LINE / Facebook:我用來做會員維繫與促成轉化,發布專屬優惠與限時活動。

平台角色分配與內容差異化

內容形式要依平台習慣調整。例如,我會把長影片剪成數個短片,並重新撰寫說明與標題來符合平台語境。

封面設計、影片開頭節奏與字幕位置也會因平台而變。這樣一來,平台優化就變成針對演算法做量身改良,而不是重複上架同樣內容。

流量互導與粉絲轉移技巧

跨平台引流要有清晰目的與落地頁一致性。例如,我常用短片引導至長影片,並在社群貼文放置直播預告與購買連結。

CTAs 一致語氣與視覺元素很重要。使用短碼、追蹤連結與專屬優惠碼來衡量來源效益。這樣可以知道哪個平台帶來最高轉化。

-

在短片結尾放置明確下一步引導。

-

用置頂貼文或社群公告提醒粉絲到指定頻道觀看完整內容。

-

提供平台專屬優惠,鼓勵粉絲跨平台互動。

同步上架與平台演算法優化的方法

同步上架前,我會先做差異化處理,避免被判定為重複內容。例如,我常用長短版本與不同封面。

上傳時間與頻率會依平台活躍時段調整。標籤與關鍵字需針對平台搜尋習慣優化,以提升觸及率。

我把跨平台KPI集中到一個數據板,使用Looker Studio彙整觀看、轉化與互動數據。這樣能更快做出調整,提升整體自媒體變現表現。

短影音與直播的即時變現技巧

在自媒體變現的道路上,短影音與直播成為我最常用的工具。這兩者之間的互補性強:短影音能吸引大量流量,而直播則能將流量轉化為實際收入。我在台灣市場上實踐多年,整理了一套可立即應用的腳本、流程與數據收集方法。這些幫助你將觀看轉化為實際的成交。

- 開頭 1–3 秒吸睛:用問題、驚訝表情或畫面反差抓住目光。

- 情境引入:用真實生活場景讓觀眾馬上理解商品或資訊的用途。

- 價值呈現:快速示範效果或結果,讓觀眾感到「立刻受益」。

- 強烈 CTA:用清晰動作指引(追蹤、留言、點連結)提高互動率。

- 視覺節奏:快剪、切換鏡頭與字幕控制節奏,提升停留時間。

我觀察到台灣的爆款短影音通常包含本土梗、生活化示範與快速問題解決三大元素。拍攝技巧上,我建議使用自然光或 LED 燈補光,構圖採用三分法。字幕則短句並置於關鍵動作附近。以下是一個簡短腳本模板:

- 開場(0–3 秒):提出痛點或驚訝畫面。

- 展示(4–10 秒):示範如何解決,顯示前後差異。

- 補充(11–20 秒):補充關鍵優勢或使用方法。

- 結尾 CTA(最後 2 秒):明確指示下一步行動。

直播帶貨流程與互動設計

- 直播前預熱:用短影音、社群貼文與活動頁提前通知觀眾。

- 腳本安排:清楚分段(開場、產品示範、限時優惠、Q&A)。

- 後台支援:安排客服回覆、訂單處理與庫存同步機制。

- 互動機制:設計抽獎、彈幕互動與觀眾投票來提高停留率。

我的直播通常在開場 5 分鐘內設置首波優惠,並於中段做產品深度示範以提升可信度。互動環節採用即時民調與留言抽獎來維持熱度,最後用限時碼促成衝動購買。

轉化工具與數據回收的應用

- 購物車與購物連結:直播平台購物車要事先測試,連結須有 UTM 參數以供追蹤。

- 優惠碼與落地頁:使用專屬優惠碼,落地頁簡潔、行動呼籲明確。

- 追蹤工具:我會串接 Google Analytics、使用 UTM、並結合第三方系統追蹤訂單來源。

- 支付與串接建議:在台灣常用綠界、藍新等金流串接,並確認手機結帳流程順暢。

設定實務 KPI 有助於後續優化。我習慣追蹤的指標包括觀看峰值、平均觀看時長、互動率、轉換率與客單價。直播結束後,我會做 1 小時與 24 小時的復盤,檢視哪個環節造成流失,並調整腳本或優惠設計。

「短影音吸引注意,直播把注意轉成營收。只有把流程、互動與數據串在一起,變現才會穩定成長。」

SEO、長文與社群貼文的內容策略

在自媒體變現的道路上,內容策略扮演關鍵角色。我將內容分為短貼文與長文兩大類,同時以SEO為核心,規劃流量佈局。這種方法既能滿足社群經營需求,又能促進自然搜尋的長期成長。

首先,我從關鍵字研究入手。利用Google Keyword Planner、Ahrefs與Ubersuggest等工具,將關鍵字分為品牌詞、產業詞與長尾解決方案詞。然後,將每個關鍵字對應到購買漏斗的不同階段,從認知到決策,安排相應的長文或短貼。

實踐中,我會先列出核心主題的長尾關鍵字清單,並按意圖優先排序。撰寫長文時,將長尾關鍵字自然融入標題、子標題與段落首句,以提升搜尋機會。短貼文則用於推廣長文與測試標題反應。

內容更新是保持永續流量的關鍵。我經常回頭優化舊文,重寫段落、加入最新數據、增加實例或案例。透過內部連結補強與更新meta資訊,舊文常能重回流量高峰,顯著提升自媒體變現效果。

建議將evergreen content作為核心,定期審查與擴充深度。針對在地議題與繁體中文語境調整用詞,能提高台灣受眾的搜尋意圖匹配度。

內容日曆是我每天運作的工具。以下為我常用的範例排程,根據資源規模有所不同:

- 個人創作者:週短片 2-3 則、月長文 1 篇、月直播 1 次。

- 小團隊:週短片 4-5 則、月長文 2-3 篇、月直播 2 次、季促銷活動。

- 代理商或大型團隊:每日短貼、週長文 1-2 篇、月直播多場、季促銷與廣告投放。

一致性比爆發性更重要。穩定的發布節奏有助於搜尋引擎建立信任,同時讓粉絲預期內容節奏,提高互動與轉化。

我會使用Google Search Console監控流量變化與搜尋詞表現。當某些長尾關鍵字開始有趨勢時,就會把相關短文擴展成長文,或在社群貼文中反覆推廣,形成流量閉環。

寫作與發布是長期投資。將SEO、長文與社群貼文整合運作,才能在自媒體變現競爭中取得穩定收益。

數據分析與ROI衡量方法

在自媒體變現的旅程中,數據分析是每一步的重要依據。它幫助我量化行銷投資,判斷哪些內容實際帶來收益。根據實踐經驗,我將KPI設定、追蹤工具與衡量變現效益的方法詳細說明。

- 常用KPI:流量、互動率、觀看時長、轉換率、CAC(客戶取得成本)、LTV(客戶終身價值)、毛利率。這些是我評估各種變現模式時最先檢視的數據。

- 依變現路徑選核心指標:電商我以轉換率與客單價為核心;訂閱制我看留存率與LTV;廣告變現重視流量與觀看時長;聯盟行銷聚焦轉換率與毛利率。

- 指標層級化:我會將指標分為流量層、互動層與收益層,確保每一層都有量化且可追溯的KPI。

追蹤工具與事件設置範例

- GA4 與 Google Tag Manager(GTM):我在GA4建立事件(view_item、add_to_cart、purchase),並透過GTM統一派送,便於跨平台彙整數據。

- Facebook Pixel:將重要事件同步至Meta,以利廣告優化與受眾重製。

- UTM 參數策略:我使用來源、媒介、活動三段式命名,並在短連結與貼文中保持一致,減少歸因錯誤。

- 事件命名與層級化:以動詞_物件_層級(例如 view_item_video_hero、add_to_cart_productA)來設計,這樣的命名讓報表能跨平台串接並自動分類。

如何評估不同變現路徑的效益

- 建立評估框架:初期投資、單位毛利、回收期、風險、可擴展性是我比較各路徑的五項指標。

- 用ROI與LTV/CAC 比較:我會計算短期ROI(投資回收率)與LTV/CAC 比率來判斷長期穩定度。LTV/CAC > 3 通常代表商模具備擴張空間。

- 實務示範:對於廣告主導的變現,我注重短期ROI與轉換率;商品化(周邊、電商)看單位毛利與回收期;線上課程則以LTV與留存率判斷是否值得持續投入;聯盟行銷評估毛利率與可擴展性。

常見台灣數據偏差來源與校正建議

- 偏差一:離岸支付或跨境結算造成營收延遲。我會在報表中設定「交易完成日」與「入帳日」兩套欄位,分別計算即時與實際營收。

- 偏差二:平台統計口徑不同,像是YouTube 與 Facebook 在觀看定義上有差異。我建立轉換對照表並以主要平台為主口徑,其他平台做相對比對。

- 偏差三:UTM 被第三方參數覆蓋,導致流量歸因錯亂。我在重要活動中強制使用短網址與UTM白名單,減少來源丟失。

我建議在報表與儀表板上,同步呈現ROI、KPI 與關鍵事件,這樣執行團隊、行銷與財務能快速對齊。以此為基礎,能穩健提升自媒體變現的決策品質與資源配置效率。

法律、稅務與合規風險管理

在規劃自媒體變現時,我認為合規是基礎。了解廣告標示、稅務申報與智慧財產權三大要素,能減少法律風險。這樣做不僅保障了長期收益,也增強了品牌信任度。

我整理了一些在台灣常見的要點與操作清單。這樣可以在接案或商品化前快速檢查。

-

廣告標示與消費者保護

業配或置入必須明確揭露合作關係。文案與影片中使用清楚的詞語說明合作關係。避免誇大不實宣稱,尤其是食品、保健或醫療相關內容,必須遵守相關規範。

我建議參考平台規範,如 YouTube 與 Instagram 的廣告標示規定。將揭露方式寫入合約,以降低日後爭議。

-

營收申報與稅務規劃(台灣)

個人創作者應依收入性質申報綜合所得稅。當營業型態達到一定規模時,可能需要辦理營業稅登記與開立發票。

我通常保留完整交易記錄與發票憑證。建議定期記帳或委託會計師處理。面對海外平台匯款,注意匯入證明與是否列為境外所得的申報要件。

設立商號或公司前,與會計師討論節稅效益與成本。評估哪種架構最適合你的變現策略。

-

智慧財產權與授權合作

著作權保護創作內容,包括文字、影像與音樂。使用第三方素材前,確認授權範圍與期限,以免侵犯他人權利。

與品牌或第三方合作時,我會在合約中明確約定使用權限、二次利用範圍與授權金額。常見條款包括使用地域、媒體類型、授權期間與是否可轉授權。

若要將內容商品化或延伸販售實體商品,建議事先取得書面授權。保留所有授權證明文件。

遇到重大合作或商品化計畫時,我會諮詢律師與會計師。參考經濟部、智慧財產局與台灣會計師公會的相關資源。這樣做能有效降低法律風險與稅務爭議,讓自媒體變現更穩健。

成長黑客與快速測試的實務技巧

在自媒體變現的道路上,我把成長黑客思維當成核心工作方法。這段文字說明我對快速驗證與系統化試錯的流程。讓團隊在短時間內找到可擴展的成長點。以下內容聚焦實作細節,包含 A/B 測試流程、低成本驗證方法與我常用工具與案例。

A/B 測試與迭代流程

我從假設出發,先擬定要驗證的核心問題,再設計實驗變數。常見測試項目有封面、標題、價值說明與 CTA。

接著計算樣本量,使用簡單常態近似或線上樣本量計算器確認所需訪客數。上線時,我會同時追蹤轉換率、CTR 與停留時間,避免只看單一指標誤導決策。

分析結果時,我用顯著性檢定判斷差異,若結果未達顯著就延長或調整變數。成功組合會納入下一輪迭代,持續小步快跑,達到穩定成效後再放大投放。

低成本驗證創意與市場需求

我常用 MVP 測試驗證市場接受度。做法是先用簡易落地頁加上明確報名或預售機制,搭配 Facebook、Instagram 小額廣告做流量測試。

預售與候補名單能同時驗證付費意願與收集名單。短片或直播則用於概念驗證,快速看反饋與互動指標。

判斷標準上,我預先設定成功與失敗門檻,例如 CTR > 1.5% 或每付費名單 CAC 不超過預算上限。若不達標,我會採取 Pivot 或終止,避免浪費資源。

我常用的成長工具清單與案例

- Google Analytics:追蹤流量來源與漏斗轉化。

- Hotjar:蒐集使用者熱點與錄影行為,判斷頁面問題。

- Canva:快速製作測試用視覺素材與縮圖。

- Zapier、Airtable、Notion:自動化流程與資料管理。

- MailerLite:執行預售通知、名單培育與再行銷。

在台灣專案上,我用預售驗證線上課程內容,先以落地頁測試付費意願,再用短影片 A/B 測試找出最有效的 thumbnail。這些操作加速自媒體變現的速度,降低失誤成本。

我堅持用數據決策,並在成長過程中把低成本驗證放在優先位置。

最後,我提醒不要過度優化單一指標。成長黑客的目標是整體營運向上,A/B 測試與低成本驗證應該服務於長期策略,而非短期數字的膨脹。

資源整合與外包策略提升產能

在推動自媒體變現的過程中,資源整合與外包顯得至關重要。首先,我會將核心職能與可外包職能明確劃分。這樣做可以讓團隊專注於策略、品牌與商務談判。同時,重複性工作則可以交由專業夥伴或自動化工具處理。

團隊分工與關鍵職能外包建議

內容策略、品牌把關與商務談判這些關鍵職能,我會保留在內部。這樣可以確保聲音一致性與商業判斷力。

外包項目則包括影片剪輯、視覺設計、社群客服與會計帳務。為每項職能設定SLA,例如交付時間、品質檢核標準與重送次數,能有效減少返工。

- 核心內部職能:內容策略、品牌把關、商務談判

- 建議外包職能:影片剪輯、視覺設計、客服、會計

- SLA 範例:48 小時初稿、影片品質達到指定解析度與字幕準確率 98%

選擇合作廠商與考核機制

我採用標準化採購流程,從需求規格到試單,最後以KPI決定長期合作。試單能快速驗證技術能力與溝通效率。

合同要點包括保密條款、著作權歸屬與明確交付成果。月度或季度檢討會議用來追蹤準時率、品質分數與錯誤率。

- 需求規格 → 試單 → KPI 指定

- 合同重點:保密、著作權、交付成果

- 績效指標:準時率、品質分數、錯誤率

如何在成長期有效控成本

為了控成本,我會利用外包彈性來補充人力高峰期需求,低峰期則減少外包量。這樣可以避免長期固定人事成本。

建立標準作業流程(SOP)能降低溝通成本。結合Zapier或Make自動化工具,可將人工時間轉化為工具投資。

我常用的成本比較模型會比對內部雇員、外包與自動化工具三種方案的月成本與產能上限,並計算邊際成本以作決策。

- 彈性外包:人力隨需求變動

- SOP:固定交付流程,減少詢問次數

- 自動化工具:取代重複性人工,提高效率

在台灣實務中,我會優先在104人力銀行尋找長期職能合作夥伴。對於短期需求,則會在Freelancer平台或在地視覺設計、剪輯工作室尋找合作夥伴。談判時,我會聚焦於試單價格、品質保證與付款條件,以提升合作成功率並達到控成本目標。

結論

2025 年的自媒體環境將經歷五大變革:廣告與品牌合作、電商與社群賣貨、訂閱與付費社群、數位產品與線上課程,以及聯盟行銷與商品化。這些變革各具特色,結合跨平台矩陣、數據驅動和合規管理,構建出一套穩固的自媒體變現框架。我的總結是:在變現策略上,多元化收入和長期合作關係至關重要,能有效降低風險。

實務建議包括聚焦利基市場、建立忠誠的社群、運用數據進行優化,並分散風險。與品牌建立長期合作關係也至關重要。短期內,建立內容日曆、測試流量渠道並設定初步KPI是關鍵。中期則是擴展商品或服務、優化轉化漏斗並穩定合作。

我建議根據自身資源選擇最適合的變現路徑,並持續關注平台政策與消費者行為的變化。未來,我將提供實踐範本、模板和數據檢查表,幫助你實施並量化效果。最後,請記住本文的結論和建議已經考慮到台灣的支付、法規和平台偏好。如果你有具體問題,請回饋給我,我將在後續內容中深入探討。

FAQ

這篇「2025 自媒體變現模型總整理」適合哪類型的自媒體經營者閱讀?

這篇文章針對台灣市場撰寫,適合個人創作者、小型團隊、行銷人與創業者。內容涵蓋從建立曝光到品牌化與營收模式。包括廣告合作、電商、社群賣貨、訂閱付費、數位產品和聯盟行銷等實務策略與工具建議。

它可作為不同規模經營者的操作參考。

我現有的流量不穩定,要優先經營哪一條變現路線?

若流量波動大,建議先建立多平台矩陣。短影音做曝光,YouTube/長文做搜尋型流量,Line/Facebook維繫會員。

優先布局低門檻、可重複使用的變現方式。例如聯盟行銷與數位產品。

這能降低對單一平台演算法的依賴,同時累積可預測的訂閱或課程收入。

廣告合作(業配)報價要怎麼訂才合理?

報價應參考 CPM/CPC、固定出場費與成效分潤。先估算預期曝光價值,考慮受眾規模、互動率與過去案例轉換率。

再加上創意製作成本與版權使用期間。對於新案,可採分期付款或績效分潤來降低品牌採購門檻並保障創作者風險。

自建商城和第三方平台(如蝦皮、PChome)哪個比較適合?

建議混合策略。核心商品放自建商城,以掌控品牌與利潤。促銷與曝光則透過蝦皮、PChome等第三方平台補充。

選擇依據欲掌控顧客資料與購物體驗選自建,若要快速擴量與利用既有流量則用第三方。評估時務必考量交易費用、物流整合與結帳體驗。

要如何設計付費會員或訂閱制才能提高留存?

訂閱設計重點在分層權益與持續給值。設三層架構(基礎/進階/專屬),每層明確列出獨家內容、直播或實體活動、折扣與社群互動權益。

搭配迎新流程、定期專屬活動與自動化提醒來提升續費率。同時用數據追蹤流失原因並做專項挽回。

開發數位課程需要哪些工具與流程?

流程包含主題驗證、課程架構化、素材製作、品質檢核與上架。常用 OBS/Camtasia 錄影、Canva 做教材、Notion 管理腳本。

平台則視策略選 Teachable、MmmClass 或在地平台。上線前建議做小班測試或預售以驗證需求。

聯盟行銷怎麼衡量成效與避免追蹤斷層?

建議使用 UTM、Google Analytics 與聯盟平台提供的追蹤碼。落地頁與結帳流程保留來源參數。

注意 cookie 有效期與跨裝置追蹤限制。定期比對平台報表與後台訂單。清楚的佣金模式(CPA、CPS)和結算週期也能降低爭議。

在台灣做直播帶貨需要注意哪些後端流程?

除了直播腳本與互動設計外,後端要有訂單處理機制。購物連結、優惠碼、客服支援、物流與退貨流程。

選擇在地物流(黑貓、宅配通)與支付串接(綠界、街口、LINE Pay)能縮短交付時間並提高消費者信任。直播後也需做完整的數據回收與復盤。

我該如何用數據評估不同變現路徑的 ROI?

先為每條路徑設定核心 KPI。電商:轉換率、客單價;訂閱:留存率、LTV;廣告:CPM/CTR。

計算單位毛利、CAC 與回收期。用 LTV/CAC 比例比較長短期可行性。注意平台統計口徑差異,設定一致報表口徑以免誤判。

合約與廣告標示在台灣有哪些合規重點?

合約應明訂工作範圍、交付物、付款、智慧財產權、保密與違約條款。廣告標示方面,必須清楚揭露業配/置入,避免誇大不實。

食品或醫療相關內容有額外法規限制。重大合作或商品化前,建議諮詢會計師與律師以確保稅務與法規合規。

成長測試時如何快速驗證創意而不浪費資源?

常用 MVP 方法:以簡易落地頁或短影片搭配小額廣告測試 CTR/CPC,或用預售/候補名單檢驗付費意願。

搭配明確的假設、樣本量估算與 A/B 測試流程,快速判斷是否擴大投入或放棄。

若要把自媒體商品化(周邊),供應鏈有哪些實務注意?

商品化要先做 MOQ、成本與打樣控管。選擇可靠代工或印製廠並訂立品質檢驗標準。

庫存與履約可以考慮第三方倉儲與代發服務以降低營運負擔。定價要同時考量毛利、物流成本與售後服務。

我有哪些工具可以整合跨平台數據與管理內容日曆?

推薦使用 Looker Studio(Google Data Studio)做跨平台報表。Google Sheets/Airtable 管理內容日曆,Notion 或 Asana 做任務協作。

若有自動化需求,可串接 Zapier 或 Make 以減少重複性工作。