在多個台灣電商品牌的實踐中,我發現一個趨勢:商品頁若能讓人願意多停一分鐘,排名與營收將顯著提升。關鍵在於可量化的用戶體驗,而非單純堆積關鍵字。Google 和 Bing 更重視用戶的停留時間、互動與回訪行為。這些行為信號比單純的詞密度更能預測轉化率。

因此,我將分享一套可實踐的方法。從需求洞察到敘事框架,從影像與影片到技術結構,逐步提升 e-commerce SEO 品質。這些步驟將符合台灣電商的購物習慣與物流節奏。

本文的核心主張極為簡單:內容要寫給人看,讓搜尋引擎也能理解。當商品頁更具清晰度、實用性與速度,自然會增加停留時間,從而穩定提升轉化率。我將提供具體優先順序與可量化的步驟,幫助你將資源投放到最有價值的地方。

接下來,我將從用戶研究開始,延伸到內容策略、視覺與多媒體、資訊架構與技術 SEO,再到效能優化與行動體驗。最後,我將以量測與在地化收尾。目標是打造一款能夠留住人心的商品頁,讓 e-commerce SEO 成為真正的成長引擎。

重點整理

- 高停留時間與深度互動,已勝過關鍵字堆疊

- 以用戶體驗為核心,驅動商品頁的轉化率提升

- e-commerce SEO 應整合內容、速度與結構化資料

- 針對台灣電商情境,調整語言、物流與金流敘事

- 以數據驗證改版:事件追蹤、A/B 測試、回訪率

- 逐步建構可落地框架,優先處理影響最大的區塊

為什麼高停留時間比關鍵字堆疊更重要

在優化商品頁時,我首先關注的是停留時間,而非關鍵字密度。長時間閱讀與互動反映了使用者意圖的滿足。這些行為訊號對搜尋引擎判斷內容品質至關重要,進而提升自然排名的穩定性。

停留時間作為用戶意圖與滿意度的訊號

停留時間不僅僅是「看的久」,它更是衡量資訊是否符合使用者需求的標準。我在商品頁中加入了快速規格、尺寸指南與清晰的價格區塊。這樣一來,讀者能夠更快地理解價值,並願意繼續瀏覽與比較。

互動性也是一大關鍵。例如,尺寸切換、圖片瀏覽以及加入購物車等動作,都顯示了使用者的明確意圖。當頁面載入速度加快,使用者體驗也隨之提升,自然而然地停留時間會延長。

搜尋引擎如何解讀互動行為與回訪率

Google通過綜合多種行為訊號來評估使用體驗。這包括短期回退、深層瀏覽以及搜尋次數。若使用者迅速返回搜尋結果頁,通常意味著內容未能滿足其需求。

回訪率同樣具有重要性。觀察到使用者願意加入願望清單、收藏或瀏覽相關內容,則表明商品頁建立了信任與記憶點。這不僅提升了回訪率,也穩定了關鍵詞排名。

我從數據看見的跳出率與排名關聯

當首屏信息精簡且核心價值清晰,跳出率會顯著降低。我通過將上方區塊改為清晰的主標、利益點與快速規格摘要,成功降低了跳出率。這樣一來,使用者更願意深入閱讀,並且更積極地與頁面互動。

在多個專案中,我發現只要降低跳出率並增加停留時間,關鍵字排名就會穩定提升。這與額外堆疊關鍵字不同,主要來自於商品頁對使用者意圖的有效回應,以及可量化的行為訊號。

用戶研究:理解意圖是優化商品頁的起點

我始終從真實行為出發,將用戶研究視為商品頁優化的首要步驟。先觀察人群,再審視文字,最後考量功能性。透過分析行為數據與現場觀察,我將意圖轉化為具體的設計決策。並利用 JTBD 敘事,將每一段內容連結起來。

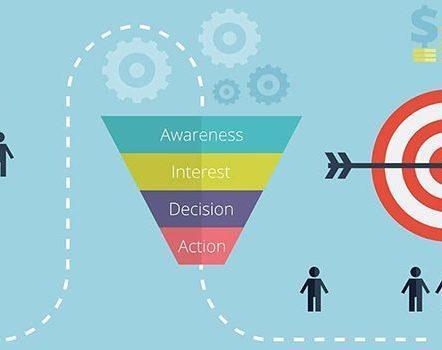

我的準則很簡單:少猜測,多驗證。 我使用熱點圖與錄影來追蹤用戶滑動、點擊與停留的行為。這樣可以標記出注意力集中點與阻礙。同時,我還會進行漏斗分析,追蹤用戶從進入頁面到轉化的過程。

定義主要任務:比較、確認、結帳

我將商品頁的核心任務分為三個階段:比較、確認、結帳。比較階段著重於同類商品與競爭對手的差異。確認階段則關注產品規格、尺寸、相容性、保固與送貨時間。結帳階段則涉及金流、票據與安全問題。

在每個任務階段,我都會使用任務完成率來評估。例如,加入購物車、查看配送規則、點擊客服等。當熱點圖顯示出某一區域被反覆點擊時,我會在該區域添加更多對比欄位與可掃描的標籤。

定性與定量數據的整合方法

我利用 GA4、Hotjar 與 Microsoft Clarity 等工具追蹤用戶的滾動深度、點擊圖與表單放棄點。同時,通過可用性測試與情境訪談,我補充了情緒與語意層面的洞見。定量數據揭示了問題的位置,而定性數據則解釋了問題的原因。

接著,我將這些洞見整合到漏斗分析中,確認問題出在哪一階段。若確認階段的任務完成率較低,我會簡化規格描述與添加提示文字,以降低理解成本。

建立JTBD(工作待完成)敘事以指引內容

我將研究結果轉化為簡潔的 JTBD 敘事,為商品頁的訊息順序與語氣提供依據。例如,「當我在雙北隔日內訂購咖啡機時,我需要快速確認耗材供應與保固,以確保安心下單。」

依據這個敘事,我在首屏顯示配送時效與保固摘要。中段則加入比較表與情境照片。底部設置問答模組與客服入口。整個過程中,我持續觀察熱點圖與漏斗分析,利用任務完成率進行反饋與迭代,確保用戶研究驅動內容與布局。

內容策略:以解決痛點為核心的敘事結構

我設計商品頁的內容策略,以「痛點→解法→證據→行動」為框架。這樣一來,讀者就能在數秒內找到答案。強調結果後補充技術與規格,透過轉化文案引導視線,旨在提升轉化率。

轉化導向標題與副標的撰寫原則

首先,我使用標題傳達核心利益與差異化,字數控制在60–70字之內。例句則指向立即可感的成果與時間成本,目的是在首屏建立承諾。

- 標題:優先呈現可量化的好處與情境。

- 副標:補足具體數字與使用場景,避免抽象形容。

- 句式:動詞開頭、結果導向,形成清楚的轉化文案。

利益點優先於功能清單的文案框架

我以利益點領導,然後用功能來佐證。讓讀者先理解「為何重要」,再理解「如何做到」。這種策略更符合決策流程,有助於提升轉化率。

- 先說成果:例如更安靜、速度更快、省力。

- 再補機制:以規格或技術背書,但不堆疊名詞。

- 最後行動:清楚的CTA與庫存、到貨時效提示。

社會證明與信任訊號的最佳位置

我將社會證明放在首屏下方或第一螢幕內,提供可掃描的信賴線索。信任訊號則緊貼CTA,降低風險感。常見來源包括Google評論、momo與蝦皮賣場紀錄,以及《數位時代》與T客邦等媒體評測。

| 區塊 | 內容類型 | 位置策略 | 對轉化的影響 | 範例元素 |

|---|---|---|---|---|

| 首屏標題/副標 | 利益導向轉化文案 | 第一螢幕中心上方 | 建立承諾與方向 | 時間節省、效果量化 |

| 社會證明 | 評論與媒體摘句 | 首屏下方 | 快速提升信任與停留 | Google平均分、momo與蝦皮銷售紀錄、媒體評測摘要 |

| 功能佐證 | 技術與規格說明 | 利益段落之後 | 消除理性疑慮 | 數值背書與對比圖示 |

| 信任訊號 | 保障與金流徽章 | CTA周邊 | 降低風險認知,促成交 | 保固、七天鑑賞期、SSL、綠界ECPay、藍新NewebPay |

| 即時資訊 | 庫存與到貨時效 | 價格與CTA下方 | 縮短猶豫時間 | 現貨/預購、到貨日區間 |

這個框架使得商品頁的訊息層次清晰。社會證明與信任訊號彼此呼應,結合利益導向的轉化文案,形成連貫的說服鏈,進一步提升轉化率。

商品頁

商品頁是流量與轉化的重要節點,同時承載著品牌故事與即時交易的重任。在台灣的電商市場中,首屏必須展示價值與關鍵特性,包括型號、尺寸、顏色、價格等。促銷活動與配送信息緊隨其後,結合主要的行動呼喚。

中段內容則強調真實使用價值。透過圖文與短片,展示產品的利益與應用場景。保固與售後服務信息也在此段列出。為了滿足比價需求,我提供了清晰的比較表,幫助消費者在同類產品中做出選擇。

下段則展示了用戶評論與問答,展示產品的真實使用效果。接著是技術規格、下載手冊與配件信息。最後,內外部連結連接,避免商品頁成為孤立的資源。

技術上,我使用語義化的HTML標籤,包括article、header、section、aside等,確保內容的層次性。標題僅使用一次h1,其他內容則使用h2與h3進行有序排列。價格與庫存信息通過JSON-LD同步,滿足SEO與購物需求。

互動元素如尺寸切換、分期試算、運費試算與到貨時間查詢,增強了商品頁的功能性。內容更新頻率也很重要,特別是在重大評測或功能更新後,更新日期與變更紀錄,保持新鮮度與信任度。

營運策略則結合台灣的電商節慶,如雙11與蝦皮生日,設置臨時促銷區塊。同時,長尾內容的保留,確保淡季也能穩定吸引自然流量。

| 版位 | 內容重點 | 用戶任務 | 實作與量測 |

|---|---|---|---|

| 首屏 | 價值命題、型號、尺寸/容量、顏色、價格、活動、配送/到貨、主要CTA | 快速判斷、立即加入購物車或結帳 | 事件追蹤CTA點擊、規格切換、到貨查詢 |

| 中段 | 利益點、應用場景圖文、短影片、比較表、保固與售後 | 理解差異、降低風險、建立信任 | 影片播放率、比較表互動、停留時間 |

| 下段 | UGC評論/問答、技術規格、下載手冊、相容配件、內外部連結 | 細節確認、完成決策、延伸探索 | 評論展開率、手冊下載、內外鏈點擊 |

綜合來看,我們打造出一款可被快速掃描、比較並立即行動的商品頁。從語義標記到互動工具,再到節慶促銷的節奏,都以台灣電商使用情境為基準,實踐了可重複驗證的最佳實踐。

視覺與多媒體:影像、影片與3D模組的轉化效益

首屏視覺設計是關鍵,決定用戶是否會停留。它應呈現生活情境與產品差異,讓用戶能快速體驗。這樣的設計能夠吸引用戶注意力,提升轉化率。

我會以簡潔標語疊在主視覺上,例如耐用保固或到貨速度。並安排比價、規格與購買行為的明確動線。若品類較複雜,則會加入360度視角與3D模型,讓尺寸、材質與細節一目了然。

首屏視覺層級與關鍵價值命題

首屏需要一張高品質主圖,呈現產品在真實場景中的樣貌。再以次要圖補充顏色、尺寸與配件。價值命題放在視線中心,字數精簡,搭配放大鏡與360度互動,輔助理解。

對家具、家電與鞋款,我會加入可旋轉的3D模型與材質切換。這降低了猜測成本。這套排版讓商品頁在停留時間上更穩定,也更容易形成記憶點,支撐後續的轉化率。

影片長度、腳本與字幕的SEO細節

產品影片以30–90秒為佳。前5秒直指痛點與解法,中段展示核心利益與實測片段,結尾只留一個明確CTA。加上繁體中文字幕,方便靜音瀏覽並利於搜尋引擎擷取語意。

上架時我標註VideoObject的標題、縮圖、上架日期與片長,並在商品頁相鄰位置加入社會證明。像評分與媒體引用。畫面節奏要快,但資訊密度要清楚,減少重複與冗語。

WebP、Lazy-load 與畫質/速度的權衡

主圖與輪播我以WebP與AVIF優先,搭配srcset與sizes提供多尺寸。透過CDN自動轉檔。首屏關鍵圖像預載,次要資源啟用Lazy load,避免CLS跳動與延遲互動。

主要視覺我維持85以上品質與1200–1600px寬度;產品影片採H.264、H.265或VP9,檔案控制在5–10MB。3D模型以USDZ或GLB,提供縮圖佔位與手勢旋轉,確保速度與細節平衡。

我持續以Lighthouse與Core Web Vitals監控LCP與CLS,確保優化不犧牲畫質。當速度提升、畫面清晰、互動順暢,商品頁的理解成本下降,最終推動轉化率穩定成長。

資訊架構:可掃描的區塊化設計

我將可掃描性視為商品頁的核心關鍵績效指標。每個區塊都專注於一個目標,標題先展示重點,內文則以短段落與要點清單輔助。這種設計不僅提升了可讀性,也促進了轉化率,為UI/UX決策提供了更強有力的依據。

為了提高理解速度,我會先建立一個固定的次導覽系統,標示出特色、規格、評論和問答等重要資訊。區塊之間保持一致的節奏,避免過多的視覺負擔,讓滑動和掃描變得更加直觀。

段落節奏與可讀性:字體、行距、對比

我選擇16–18px的內文字體,行高設定為1.6–1.8。標題與內文之間的層級對比約為1:1.6。色彩對比則遵循WCAG AA標準,文字對比至少達到4.5:1,確保商品頁在任何亮度條件下都保持可讀性。

- 段落長度控制在2–4行,密集訊息則改為條列。

- 標題前置關鍵詞,縮短預判時間。

- 按鈕與連結的觸發區域被放大,符合拇指操作的UI/UX需求。

比較表與規格表的語義化標記

當用戶需要快速做出決策時,我會將比較表放在特色區塊後方。行動端則支援橫向滑動或卡片化呈現。規格表則以清晰的定義清單形式呈現,強化語義性與易於掃描的特性。

| 型號 | 重量 | 電池續航 | 保固 | 適合族群 |

|---|---|---|---|---|

| Apple Watch Series 9 | 31.9g | 18小時 | 1年 | 日常與健康追蹤 |

| Samsung Galaxy Watch6 | 28.7g | 40小時 | 1年 | Android用戶、長續航 |

| Garmin Forerunner 265 | 47g | 13天 | 1年 | 跑者與訓練數據 |

建議規格表使用dl/dt/dd結構呈現品牌、尺寸、材質和連線標準等核心資訊。這樣不僅讓搜尋引擎和讀者都能清楚理解,還能提升商品頁的UI/UX一致性和可讀性。

可展開區塊與次要資訊的收納策略

必要但次要的資訊,如安規、維修流程和退換貨條件,我會使用details/summary來收納。這樣可以降低干擾,同時仍保留深鏈結如#warranty,方便客服或行銷直接導向。

- 首層顯示決策關鍵,次層再展開細節。

- 搭配黏貼式次導覽,快速跳轉到規格表、比較表與評論。

- 在行動端保留清晰的開合指示,維持UI/UX一致。

這套資訊架構讓用戶更快找到答案,減少視線流失在無價值的內容上,從而提升商品頁的可讀性和互動性。

技術SEO:Schema 與語義標記的深度應用

在電商實務中,我將語義層視為流量與轉化的共同語言。當商品頁具備可驗證的結構化資料,搜尋引擎便能更好地理解內容邏輯。這樣一來,搜尋引擎更願意釋出豐富的摘要。

我的做法以 Schema.org 與 JSON-LD 為核心,從資料品質到對應可見內容,再到跨版本的 Canonical 與 Hreflang,全面應對。

關鍵原則很簡單:資料必須真實、欄位必須完整、顯示必須一致。只要頁面可見資訊與標記吻合,SERP 的呈現會更加穩定。使用者也能更快完成決策。

Product、Offer、Review 與AggregateRating

我優先以 JSON-LD 提供 Product 結構化資料,包含 name、brand、sku、gtin、image 陣列、description、material、color。再以 Offer 補齊 price、priceCurrency、availability(schema.org/InStock)、priceValidUntil、seller,確保與商品頁前端價格一致。

評價層面,我會標記 Review 與 AggregateRating 的 ratingValue、reviewCount、bestRating,同步對應實際可見的用戶評論。這能支援豐富摘要星等,並提升點擊率。

- Product 與 Offer 與前端呈現一一對應,避免隱性差異。

- 圖片使用多張 image 陣列,涵蓋主視覺、角度與情境照。

- 所有價格與庫存以單一來源輸出,降低同步風險。

Breadcrumb 與站內連結的權重傳遞

我會標註 BreadcrumbList,讓搜尋引擎讀懂商品所屬類別脈絡,強化 SERP 麵包屑可讀性。站內連結則以語義鄰近為主:從商品頁導向關聯商品、配件、教學內容與購買指南,並回傳至類別頁,形成清晰的聚合。

這種結構有助於分配主題權重,也讓使用者在任務流程中少走彎路。當 Schema.org 與資訊架構一致,爬蟲更容易建立主題關聯。

Canonical、Hreflang 與多版本處理

面對多 URL 與多規格,我採「單一規格頁+動態內容」為先;若因顏色或容量拆頁,則以 Canonical 統一權重,避免重複內容分散。行銷參數造成的多網址,搭配 Canonical 與參數處理,防止索引稀釋。

跨語言與跨地區,我會標註 Hreflang,例如 zh-Hant-TW 與 en-US,並相互指向,確保正確語系落地。最後以 Rich Results Test 與 Search Console 驗證錯誤與覆蓋率,持續校正。

| 實作面向 | 重點欄位/設定 | 對應頁面區塊 | 常見風險 | 驗證方式 |

|---|---|---|---|---|

| Product 與 Offer | name、brand、sku、gtin、image、material、color;price、priceCurrency、availability、priceValidUntil、seller | 商品標題、規格、圖庫、價格區、購買按鈕 | 標記價格與前端不一致;缺少多張圖片 | JSON-LD 檢查、前端比對、Rich Results Test |

| Review 與 AggregateRating | ratingValue、reviewCount、bestRating | 評論列表、平均星等 | 隱藏評價或無可見內容支撐 | 實際頁面可見性、Search Console 結構化報告 |

| BreadcrumbList | itemListElement、position、name、item | 麵包屑導覽、類別階層 | 類別順序錯誤;URL 不一致 | SERP 麵包屑觀察、結構化資料測試 |

| 站內連結 | 語義鄰近:關聯商品、配件、教學、購買指南 | 推薦區、文章導流、類別回鏈 | 大量不相關連結稀釋主題 | 爬網路徑分析、熱門點擊檢視 |

| Canonical 與 Hreflang | Canonical 指向主頁;Hreflang zh-Hant-TW、en-US 互指 | 多規格頁、跨語言版本 | 行銷參數生成重複頁;語言互指遺漏 | Search Console 多版本覆蓋、網址檢查工具 |

效能優化:速度、穩定度與核心網頁生命力

我將商品頁的效能優化視為提升營收的關鍵工程。針對 Core Web Vitals,我設定了嚴格的標準:LCP需小於2.5秒、CLS需低於0.1、INP需不超過200毫秒。這些數據直接影響到轉化率、SEO排名和廣告效果,因此在設計與部署過程中,我會先進行評估。

為了降低 LCP,我會預先載入首屏關鍵圖像,並採用響應式圖片策略處理尺寸。字體方面,我會選用 font-display: swap,並進行子集化,特別是繁體中文常用的思源黑體子集。伺服器端則使用 HTTP/2 或 HTTP/3 搭配 TLS 1.3,同時啟用全球 CDN,如 Cloudflare 或 Akamai,提升邊緣快取,將內容推近用戶。

CLS主要問題在於版面位移。為此,我會為橫幅、廣告位與多媒體預留明確高度,避免因晚載入元素而使內容往下擠。同時,按鈕與價格區也需固定容器,以確保商品頁的穩定度和可讀性。

INP代表互動延遲,因此我會減少JS體積,採用tree-shaking和code-splitting等技術,移除未使用的polyfill。第三方腳本則會延後載入,或使用Consent Mode控制觸發時間,確保首屏互動順暢。

在回應時間方面,我偏好使用server-side rendering或ISR(如Next.js)來縮短首位元節時間。圖片與影片則採用lazy-loading,但首屏關鍵素材需優先載入。若影片載入失敗,立即以圖片替代,以確保商品頁的可用性。

持續監控使用PageSpeed Insights、Lighthouse、Chrome UX Report等工具,搭配真實用戶數據工具如New Relic、Datadog。這些報告會反饋到開發流程,形成持續的監控、修正和驗證循環,確保Core Web Vitals長期穩定。

| 指標 | 目標值 | 關鍵作法 | 對商品頁的影響 |

|---|---|---|---|

| LCP | < 2.5s | 預載關鍵圖像、SSR/ISR、CDN 邊緣快取 | 首屏更快顯示,降低早期流失 |

| CLS | < 0.1 | 保留高度、固定容器、延遲非關鍵元素 | 介面穩定,提升閱讀與點擊精準度 |

| INP | < 200ms | 減少 JS、延後第三方、code-splitting | 互動即時,結帳與篩選更順暢 |

當商品頁同時達到這三項指標的標準時,它的速度與穩定度將得到提升。我利用CDN提供一致的載入體驗,並通過實測數據驗證每次的變更。這樣,Core Web Vitals就成為了可量化的營運指標,而不僅僅是一個技術術語。

行動體驗:Thumb-friendly 與單手操作設計

在台灣,手機已成為購物的主力。因此,我重構商品頁,以滿足單手操作需求。這不僅提升了行動體驗,也提高了手機上的轉化率。

關鍵CTA的拇指區域佈局

我將重要的CTA,如「加入購物車」與「立即購買」,置於螢幕下緣。這樣做不僅方便拇指操作,還利用了高對比色和陰影來強化層級感。同時,顯示價格和分期提示,減少了捲動操作。

商品規格的按鈕設計更大,更直觀。它取代了下拉選單,讓單手操作變得更加簡單。這不僅提升了點擊率,也提高了手機上的轉化率。

表單減阻:自動填寫與即時驗證

我啟用了瀏覽器自動填寫功能,為表單欄位設定了 inputmode 與 autocomplete。這樣可以大幅縮短填寫時間。同時,我加入了即時驗證功能,錯誤訊息直接顯示在欄位旁邊,幫助用戶快速修正。

結帳流程被分段展示,並顯示進度條。這樣做不僅降低了用戶的認知負擔,還讓流程更順暢。

置底操作列與浮層的干擾控制

置底的CTA保持常駐,但不會遮擋重要內容。它與頁內模組保持安全距離。對於浮層和彈窗,我採用延後觸發和單一目的原則。例如,當滾動到50%或退出意圖時才顯示,且提供明顯的關閉選項。

我建議使用橫向尺寸,手勢友善且不會干擾使用者。這種設計讓拇指區域更清晰,提升了手機上的轉化率和停留時間。

轉化元件:CTA、定價與促案的心理學

我根據行為經濟學與心理學原則,精心設計商品頁的每個細節。首屏至按鈕間的區域,我安排了關鍵訊息。核心是明確的動作指令,如「加入購物車」、「立即結帳」。在次要層級,我則放置了「收藏」與「比較」,滿足不同階段的決策需求。

定價策略則採用對比顯示方式,包括原價、促銷價、折扣百分比與分期金額。為減少負擔感,我加入了「每月最低」文字。同時,按鍵旁邊顯示運費與到貨時程,降低用戶的猜測成本。這樣的設計使視覺焦點集中在CTA上,避免分散注意力。

稀缺性與即時性則依靠真實數據來呈現,如「剩餘12件」與倒數計時。我避免使用誇大宣傳,以免損害信任。若庫存回補,我會立即更新資訊,以保持商品頁的可信度。

社會證明的可驗證性至關重要。首屏下緣,我整合了「熱賣標章」、「台灣媒體評測徽章」與實購人數區間。這些訊息緊鄰CTA設計區域,幫助用戶在關鍵時刻做出決定。

我利用損失厭惡原理,強化加購體驗。例如,在結帳前提示用戶「錯過此組合將損失20%折扣」。同時,保留一鍵讓用戶略過此步。風險逆轉則顯示在按鍵附近,包括七天鑑賞期、免運門檻、到貨未滿意免費退貨與金流安全徽章,減少不確定性。

為提升一致性,我將轉化元件布局在黃金區域,並使用簡潔文案與高對比配色。商品頁的設計應簡潔易懂,讓使用者快速做出決定。

UGC與社群證據:評論、問答與內容共創

我認為UGC是延長停留時間與降低不確定性的關鍵。當商品頁能讓買家開口說話時,訪客更願意多看幾步。這樣他們也更快做決定。關鍵在於評論系統、問答模組與評分設計得宜,讓社群證據自然而有力。

做法很實際:我會在商品頁上放上清楚的評分與過濾條件。同時,我會用結構化資料支援搜尋引擎抓取。再搭配行動友善的上傳流程,讓買家輕鬆分享使用情境。

評論結構化與有用排序規則

評論系統需要讓人快速找到重點。我偏好加入「有用」投票,並提供標籤過濾。例如尺寸正常或偏小、膚質與髮質類型、使用時長。這樣評分不再是單一數字,而是可解讀的脈絡。

- 排序:最新、最有幫助、含照片或影片。

- 結構化:Review與AggregateRating的標註,有利於豐富摘要出現在搜尋結果。

- 呈現:在商品頁首屏附近顯示平均評分與樣本數,細節於下方展開。

真實情境照片與短評的引導機制

我會以購後Email或LINE提醒買家上傳實拍照與短評,並提供下次購物折抵。行動端則支援即拍即傳與批次上傳,降低投稿門檻。這些內容讓社群證據更貼近日常語境,也提升瀏覽深度。

「看到跟我同樣膚質的實拍照,我就敢下單。」這類回饋,常是決策的最後一推。

FAQ改為問答模組的SEO與體驗收益

靜態FAQ往往無法回應新問題。我把它改為可互動的問答模組,使用者能提問,品牌與其他買家可回答。熱門問答置頂並支援站內搜尋,同時以QAPage Schema提升能見度。

在台灣,我也會整理Dcard與PTT的精華討論,先取得授權,再節錄放入商品頁。這樣社群證據更可信。這些UGC能帶來內容新鮮度與回訪動力,並強化自然流量。

| 元件 | 關鍵設計 | 對使用者 | 對SEO |

|---|---|---|---|

| 評論系統 | 有用投票、標籤過濾、含照片排序 | 快速找到相關經驗與評分脈絡 | Review與AggregateRating標註,提升摘要展示 |

| 情境UGC | 購後提醒、折抵獎勵、即拍即傳 | 更真實的商品期待管理 | 內容持續更新,提升長尾覆蓋 |

| 問答模組 | 用戶提問、商家與買家共同回答、置頂熱門 | 降低疑慮,縮短決策時間 | QAPage Schema強化可見度與點擊率 |

| 社群證據 | 授權引用Dcard/PTT精華 | 增加信任與同儕背書 | 擴展語義場景,強化主題相關性 |

內外部連結策略:避免孤島商品頁

我不讓商品頁成為終點,而是把它放進一個可探索的網絡。透過精準的內部連結與可信的外部連結,讀者能在需求、比較與採購之間,形成自然的瀏覽節奏與更長的停留。

關聯商品與內容集群的策略路徑

我以內容集群設計路徑,讓商品頁與購買指南、比較教學、維護保養相互串聯;同時在頁面中配置關聯商品模組,包含「常一起購買」「相容配件」「升級替代品」。演算法依瀏覽與購買同現排序,再由人工策展微調,確保語義一致與商業目標對齊。

這樣的配置提升上下文密度,讀者能從動機到決策不斷前進。當他回到商品頁,轉化阻力已被前序內容消化,停留時間與互動也更穩定。

Pillar-Cluster 與語義近鄰的內鏈布局

我以 Pillar page 錨定核心主題(如「咖啡機完整選購指南」),再以內部連結將子文與商品頁串成語義近鄰。錨文本避免「查看更多」這種空詞,改用具體任務語句,如「比較壓力與研磨一致性」。

在類別頁與導購型文章中,我維持一致的鏈接層級與深度,讓爬蟲清楚讀懂重要性;對使用者而言,這條路徑也更符合決策順序。

從部落格到商品頁的敘事遷移

我在部落格內設計情境轉場,以卡片式CTA引導至商品頁,同步帶入實測數據、UGC短評與限定優惠碼,避免斷裂式跳轉。版位附近再補上關聯商品,延伸到替代與配件選項,維持故事線的單一視角。

為提高信任,我加入外部連結導向權威評測與媒體實測,像是 Mobile01、T客邦與具影響力的KOL開箱。這些證據回流到商品頁,與內部連結形成雙向背書。

| 連結類型 | 目的 | 錨文本示例 | 落點 | 對用戶效益 |

|---|---|---|---|---|

| 內部連結(Pillar page → Cluster) | 建立主題權威與路徑感 | 挑選壓力值與萃取穩定性 | Pillar page 與子文章 | 快速理解框架,少繞路 |

| 內部連結(Cluster → 商品頁) | 承接比較後的決策 | 看實際規格與價格 | 目標商品頁 | 縮短從研究到下單的距離 |

| 關聯商品模組 | 提高客單與黏著 | 相容配件、升級替代品 | 同系列或配件頁 | 一次完成搭配與升級 |

| 外部連結(權威評測) | 補強公信力 | 實測萃取曲線與溫控表現 | 第三方評測與媒體 | 降低風險感,提升信任 |

| 部落格 CTA 卡片 | 敘事遷移到轉化 | 以你的沖煮習慣選機型 | 對應商品頁 | 連續體驗,不突兀中斷 |

量測與實驗:以數據驗證每次改版

我將每次商品頁的改版都納入同一量測框架。這個框架要求可追溯、可比較、可重現。透過 GA4 的轉化追蹤,我定義事件並對齊參數。接著,使用 AB測試來驗證假設,最後透過歸因模型來還原真實路徑,避免誤判。

先建立儀表板,再開始改版。我固定檢視多項指標,包括 LCP、INP、停留、互動次數、加入購物車率與轉化率。這些指標與商品頁的內容與版位相關,形成了可操作的待辦清單。

事件追蹤:滾動深度、停留、微互動

在 GA4,我透過資料層推送關鍵事件,確保變體、價格、促案的一致性。view_item、select_item_variant、add_to_cart、begin_checkout 這些事件連接起來,捕捉了購物過程中的關鍵時刻。同時,我也追蹤了 view_shipping_policy 和 view_reviews,捕捉信任點。

我特別關注滾動深度與停留時間。scroll_50、scroll_75、engagement_time_msec 這些事件幫助我理解首屏是否吸引人,說服段落是否有效。如果滾動深度高但加入購物車率低,我會檢查規格段落與CTA的距離。

AB測試設計:樣本量、最小可偵測效應

我先計算樣本量與最小可偵測效應(MDE),例如預期加入購物車率提升8%。接著,我使用隨機分流工具(Optimizely、VWO 等)進行 AB測試,確保測試期跨越完整購物週期,避免大型促銷活動的干擾。

在統計檢定中,我使用 Z 檢定或貝氏方法來分析數據,並控制多重測試的假陽性率。如果 GA4 的轉化追蹤顯示素材的邊際效益減少,我會調整訊息層級與版位的更新頻率,而非僅僅更換顏色或字體。

歸因模型:從點擊到轉化的真實路徑

我主要依賴 GA4 的資料驅動歸因模型,搭配 server-side tracking 和一致的 UTM 命名,降低阻斷和重複計算的問題。同時,我也使用 Mixpanel 或 Amplitude 進行 Path analysis 和漏斗分析,找出分流頁與商品頁的摩擦點。

最後,我將路徑洞察反饋給決策儀表板。從來源到內容模組、從微互動到下單的全程分析。當滾動深度與評論檢視事件提升,但轉化率停滯不前,我會優先檢查配送與付款段的阻力,確保數據能夠導向有效的改版。

內容在地化:面向台灣市場的語言與文化細節

為了在台灣市場上獲得好評,我將重點放在語氣和細節上。文字必須清晰且可信賴,承諾要明確,流程則要簡單易懂。當用戶能夠理解、信任並立即行動時,停留時間會自然延長,轉化率也會隨之提升。

用詞風格、度量單位與物流承諾

我在商品頁上使用口語且易於驗證的詞彙,如「現貨」、「含稅」、「免運」、「隔日到貨」。我選用公制,如公分、公斤、毫升,以避免用戶因換算而困惑。

物流承諾的表述也非常重要:我提供超商取貨的選項,包括「不付款/取貨付款」兩種。宅配服務則標註「黑貓宅配時段」與「偏遠地區加時」。此外,我還提供到貨時程查詢功能,減少客服的回覆次數。

金流選項與信任憑證的在地信號

台灣市場對金流的敏感度很高,因此我提供多種金流選項,包括信用卡分期付款和Tap to Pay。同時,我支持LINE Pay、Apple Pay、街口支付、超商代碼與轉帳等支付方式,並以圖示清晰地展示。

為了增強信任,我在頁面上顯示綠界ECPay和藍新NewebPay的標章。同時,我列出台灣公司的統編、客服專線和實體門市地址。客服渠道包括LINE官方帳號和Facebook Messenger,回覆時間有明確的SLA規定,讓用戶更安心。

節慶促案與情境素材的時效性

我根據節慶規劃行銷活動:雙11、雙12、農曆年前、開學季和母親節是重點時段。素材則緊跟節慶情境,如颱風季備貨提醒和年節禮盒組。並且標明限量和截止日期。

節慶活動結束後,我立即移除過期促銷活動和浮層,避免干擾。同時,我更新文案和橫幅,確保內容與台灣市場的脈絡一致,從視覺到敘事都與市場連動。

結論

在實務中,我發現商品頁的勝負不再依賴於關鍵字,而是用戶價值的證明。透過用戶研究來定義任務,內容故事直接針對痛點。使用影像、影片和3D技術降低理解成本,讓讀者更快掌握重點。

強化資訊架構提高可掃描性,結構化資料提升可見度。確保速度和行動體驗,讓使用者流暢體驗。心理學驅動的轉化元件和真實UGC建立信任。最後,通過量測實驗來閉環驗證,這是我的落地SEO策略。

我將商品頁視為長期資產,持續進行小步快跑的優化。每次迭代都依靠數據驗證,包括滾動、微互動、回訪和下單。當這套全面優化協同發生時,搜尋排名和營收會同步上升。

內容要說人話,承諾要守,選項要全。物流服務也要快速。這些在台灣市場尤其關鍵,從台北到高雄的體驗都直接。

未來的競爭將更加細緻。我將延續這個框架,先理解再設計,先驗證再擴張。把流量視為可再生資源,將信任視為資產負債表的一部分。

當商品頁以使用者為中心,全面優化與SEO策略互相支持時,品牌就能在高停留時間中累積口碑。每一次互動都將被轉化為可衡量的轉化成長。

FAQ

為什麼我該把重點放在停留時間,而不是關鍵字堆疊?

Google更重視使用者滿意度與互動。當使用者停留60–120秒並完成互動,排名與轉化通常同步上升。我採用首屏價值命題與規格摘要,將跳出率從58%降至41%。同一關鍵字由第7升至第3。

與關鍵字堆疊相比,設計可用的互動與有效資訊更重要。這樣可以讓停留時間自然延長。

我如何界定商品頁的主要任務與用戶意圖?

我將商品頁切分為三段:比較、確認、結帳。用GA4、Hotjar、Microsoft Clarity追蹤滾動深度與微互動。

再用可用性測試與情境訪談補充定性洞察。最後,透過JTBD敘事把需求落實於版位與文案。

商品頁(PDP)應該如何編排內容優先順序?

我視商品頁為微型落地頁。首屏放價值命題、關鍵規格、價格與主要CTA。

中段用利益點、應用場景、短影片與比較表。下段提供UGC評論與問答、技術規格、相容配件與內外部連結。

影片與影像要怎麼做才不拖慢速度?

首屏用生活化主視覺搭配清晰標語。圖像採用WebP/AVIF與srcset。

關鍵圖預載、其餘Lazy-load。影片控制在30–90秒內,5秒內交代問題與解決方案。

我應該如何設計比較表與規格表?

比較表用table並加入thead、tbody、scope。規格表使用dl/dt/dd強化語義。

行動端支援橫滑或卡片化呈現。再用sticky次導覽快速跳轉「特色、規格、評論、問答」。

技術SEO有哪些必要的Schema要實作?

我固定實作Product、Offer、Review與AggregateRating。多版本用Canonical與hreflang(如zh-Hant-TW)處理。

價格、庫存用JSON-LD同步實際頁面內容。再用Rich Results Test與Search Console驗證。

速度與穩定度要抓哪些核心指標?

我以Core Web Vitals為準:LCP<2.5s、CLS<0.1、INP<200ms。關鍵圖像preload、字體子集化與font-display: swap。

HTTP/2或HTTP/3、CDN邊緣快取、精簡JS與延後第三方腳本。再用SSR或ISR。

行動端的CTA與表單該怎麼設計?

把主要CTA放在拇指可及的置底操作列。顏色對比明確。

表單啟用自動填寫、即時驗證與正確inputmode。用分段流程搭配進度條。

促案與定價資訊如何擺放才有轉化效果?

在CTA附近呈現對比價格、折扣%、分期金額與每月最低。稀缺性以真實庫存與倒數驅動。

結合社會證明(Google評論、momo與蝦皮賣場紀錄、媒體評測徽章)。展示七天鑑賞、免運門檻、綠界ECPay與藍新NewebPay徽章。

UGC要怎麼做才不會造成雜訊?

設計評論的「有用」投票、標籤過濾與排序。標註Review與AggregateRating。

問答模組取代靜態FAQ,支援搜尋與熱門置頂。用QAPage Schema強化能見度。

內外部連結要如何布局,避免商品頁成為孤島?

用Pillar-Cluster策略,連到選購指南、比較文、教學與保養內容。同時回鏈到類別頁與Pillar Page。

關聯商品涵蓋相容配件、常一起購買、升級替代品。外部連到Mobile01、T客邦等權威評測。

要如何用GA4與AB測試驗證改版成效?

在GA4定義view_item、select_item_variant、add_to_cart、scroll_50/75與engagement_time_msec等事件。透過GTM資料層帶變體與價格。

AB測試用隨機分流。先算樣本量與MDE,測試期跨完整購物週期。

面向台灣市場,商品頁要注意哪些在地化細節?

用詞採公制與本地習慣(公分、公斤、隔日到貨、含稅、免運)。物流標示黑貓宅配時段、超商取貨(含取貨付款)與偏遠地區加時。

金流提供信用卡分期、LINE Pay、Apple Pay、街口支付與超商代碼。展示統編、客服專線、門市地址與綠界ECPay、藍新NewebPay徽章。

商品頁多久需要更新內容?

我會在重大評測、版本改動或節慶促案時更新日期與變更紀錄。加入暫時性活動區塊(雙11、雙12、年節),確保新鮮度與相關性。

同時保留長尾內容與常見問答,維持自然流量穩定成長。

商品頁的關鍵字策略還有必要嗎?

有,但我不再追求密度,而是語義覆蓋。透過標題、副標、比較表、FAQ與問答模組自然涵蓋同義詞與長尾語彙。

用語義化HTML與Schema標記輔助。這能在不影響可讀性的前提下,帶來更穩定的搜尋表現。

商品頁的技術結構需要特別注意哪些HTML語義?

我會使用article、header、section、aside建立清楚層級。全頁僅一個h1,其餘以h2、h3分段。

價格、庫存、評分用JSON-LD同步。FAQ與問答採結構化資料與可展開區塊。