我在此以台灣創作者視角,帶你快速建立可執行的變現路線圖。

過去由 ChatGPT 帶動的內容生產潮,已演變成多家平台競爭的生態。Google 將 Bard 更名為 Gemini,並推出 Google One AI Premium 與進階模型,讓選擇更多且更新快速。

我以商業變現為核心評估工具,著重 速度、成本、品質與持續現金流,並提供「任務類型 vs 成本/速度/品質」的決策框架。接下來我會分享具體 SOP、真實案例與可複製的清單化資源。

本文也會點出風險面,包括演算法波動與平台政策變動,並引用 Google 公開技術報告與產品頁作為資料來源,讓資訊可核查。

關鍵重點整理

- 聚焦變現:衡量速度、成本、品質與現金流。

- 工具選擇以任務類型為導向,建立清楚決策矩陣。

- 提供可落地 SOP、範例與清單化資源。

- 注意演算法與政策風險,建立備援策略。

- 資料來源透明,引用官方報告與產品頁以利核查。

為什麼我現在把創作重心轉向 Gemini 的市場與趨勢觀察

當核心模型同時強化行動端與多語能力,我看見新的市場窗口。對我來說,關鍵不是追新功能,而是把技術轉為可衡量的變現流程與測試節奏。

從 Bard 更名到產品節奏與定位轉變

2024 年 2 月 8 日品牌更名並同步上線 Advanced,代表平台把高階訂閱和行動體驗放在同一旗艦下。這是一個明確的商業化訊號,提醒創作者要把付費路徑事先設計好。

「更名與高階版本同日發布,顯示平台在推動商業模式成熟化。」

台灣創作者的機會窗:多語、跨平台與行動端優勢

平台支援 Web、Android、iOS,並覆蓋 46 種語言(含繁中、日、韓),讓我能用相同內容策略跨市場試水溫。以台灣為基地,我會先在行動端驗證短內容與腳本,再放大到長文或付費服務。

| 項目 | 覆蓋 | 對創作者的價值 |

|---|---|---|

| 裝置 | Web / Android / iOS | 快速測試與即時反饋 |

| 語言 | 46 種(含繁體中文) | 多語擴張、節省翻譯成本 |

| 技術 | 原生多模態、massive context window | 一次輸入更多素材、減少來回成本 |

Gemini 模型版圖全覽:從 2.0 到 2.5 Pro,我該怎麼選

我將模型家族拆解成實務可用的派系,幫你快速抉擇最適合的生產線。

核心判準包含任務複雜度、時限、成本與風險容忍度。對日常大量草稿,我會優先選速度優先的 Flash;對長文研究與跨文件整合,則傾向使用 gemini 2.5,因為它在多項基準上領先,能處理大上下文與多來源素材。

當任務涉入高階推理或關鍵編碼時,我會改用 2.5 pro 或啟用 Deep Think 的「思考預算」,提高推理深度並允許小步改進的工作流。

| 定位 | 適用場景 | 優勢 |

|---|---|---|

| Flash | 高量產出、草稿 | 最低成本、最快回應 |

| 2.5 / Pro | 長文研究、跨文件摘要 | 精確度、上下文一致性 |

| 2.5 Pro / Deep Think | 難題推理、代碼重構 | 穩定性高、思考預算可調 |

最後,我總會準備回退模型清單與限流策略,確保服務在高峰或 API 波動時不中斷。

多模態創意實驗室:用 Nano Banana 與 Gemini 打造影像與品牌視覺

我先用 Nano Banana 做大量視覺試驗,快速篩選出符合品牌語氣的方向。這個流程能把抽象的文字敘事,轉成具體的 Logo、色盤與風格板,縮短對稿週期。

Nano Banana 的靈感工作流:從 logo 到風格板的快速出稿

步驟化流程:關鍵詞 → 參考圖 → 色盤 → 初稿輸出。我把每一步參數化,建立可複製的提示模板,包含風格、構圖、材質與用途(列印/螢幕)。

從文字到影像的敘事一致性:我如何用多模態維持品牌調性

我會將文字 brief 與參考圖一併輸入,降低語意誤差。生成多個樣張後,讓 Gemini 幫我整理評分標準與 A/B 清單,加速決策。

- 交付包規範:檔案格式、授權範圍與來源紀錄。

- 產線延伸:Logo → 名片 → 社群貼文 → 網站首圖。

- 風險控管:人像審核、版權聲明與版本控管。

「即時下載與分享,能顯著縮短客戶回饋迴路,提高互動頻率。」

Gemini

平台與語言覆蓋:應用場景

Web適合長文撰寫與資料整合;桌機上我做研究、整理大量參考與最終校稿。

手機用於即時查詢、口述草稿與現場演示(Live),支援 Pixel 與部分 Galaxy 機型的即時互動。

平板方便會議筆記、標註與快速審稿,結合手寫與多媒體標註最有效。

我在日常的使用清單

- 搜尋輔助:比較來源與事實核對,縮短洞察時間。

- 摘要:影片、文章與會議要點一鍵濃縮,提升可執行率。

- 規劃:專案排程與內容月曆草案快速生成。

- 協作:腳本共編、代碼評審與回饋整合。

| 裝置 | 主要任務 | 價值 |

|---|---|---|

| 桌機(Web) | 研究、長文編輯 | 高效率資料整理與版本控管 |

| 手機(Live) | 即時對話、演示 | 現場提案與口播腳本生成 |

| 平板 | 會議筆記、標註 | 快速標注與協作回饋 |

我把 46 種語言整合到「台灣本地製作、多語輸出」策略,並與 Notion、Drive、Slack、Jira 同步。為了安全,我採取匿名化與最小必要原則,並以 KPI(如摘要準確率與會議轉行動項目比)追蹤成效。

我的變現藍圖:用 Gemini 打造可持續的內容與服務收入

高價值服務包

顧問與代管以專案式收費或月費合約為主。我在研究、競品分析與 Pitch Deck 上使用 gemini 2.5,縮短交付週期並提升精準度。

建立「資料精煉」商品,替客戶清理與標註資料,讓他們的內部 AI 流程能穩定運作。

內容資產化

訂閱制與數位產品採一致定價框架。價格按內容深度、更新頻率與產出成本分級,並提供年度或團隊折扣。

廣告與聯盟併行

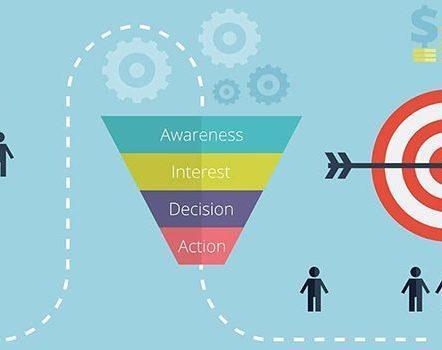

以 CPC 與轉換率數據選題,並把內容定位於 TOFU/MOFU/BOFU 的漏斗位置,持續優化流量和收入。

| 產品層級 | 主要收益來源 | 關鍵指標 |

|---|---|---|

| 顧問/代管 | 月費合約、專案費 | CAC、LTV、毛利率 |

| 訂閱/授權 | MRR、年度訂閱 | MRR、流失率、客戶終身價值 |

| 廣告/聯盟 | CPC、聯盟分潤 | 轉換率、頁面停留、CTR |

「把行動端的 Live 演示與即時 Q&A 納入提案,可以明顯提升成單率。」

我也建立服務包 SOP(啟動問卷、里程碑、審稿節點)並訂立授權與 SLA,降低法務風險。最後,每月以儀表板檢核 CAC、LTV 與 MRR,迭代價格與產線資源分配。

從靈感到上線:我用 Gemini 規劃的創作工作流程

研究與大綱:一次整合所有資料

研究階段我會將論文、報告與訪談記錄一次餵入,利用 massive context window 生成綜整大綱與引用草表。

寫作與程式協作:工具在重構與測試的角色

寫作與程式協作時,我使用 gemini 2.5 輔助單元測試與重構建議,並記錄性能權衡與程式風格規範。

多輪推理到最終稿:控制思考預算

我以 Deep Think 設定思考預算,先求架構正確,再逐段精修細節,確保推理穩健且成本可控。

A/B 與回饋循環:版本、提示與風格穩定化

- 版本管理:雲端保存不同提示與輸出,標注決策原因。

- 提示工程:模組化提示(角色/任務/限制/評估標準)做為模板。

- A/B 測試:對標題、導言與 CTA 做多版本測,追蹤停留與轉換。

「先把流程標準化,再把每次回饋當作下一輪優化的燃料。」

最後,我把交付與上線列為 SOP(CMS 上稿、Schema 結構化、內外鏈與社群排程),並以讀者回饋持續調整內容地圖。

成本結構與佈署策略:把錢花在刀口上

我把成本結構視為產品化的第一道防線,決定哪些任務要上雲、哪些要本地執行。這一節說明我如何以訂閱與使用量混合控費,並把模型分層化以匹配任務價值。

Google One AI Premium 與 Advanced:訂閱與效益評估

Google One AI Premium 每月 19.99 美元,含 Gemini Advanced。對我來說,訂閱提供穩定性與低邊際成本,適合基礎產能鎖定。

我以每篇內容成本、產出時間、品質分數與轉換率來計算 ROI。固定費換穩定能力,尖峰則以 API 彈性補位,能有效控制變動支出。

高量低成本 vs 高精度任務:模型分層與資源控管

任務分層是核心原則:高量草稿與摘要交給 Flash 類模型;重要稿件則用 gemini 2.5;極高風險或需要嚴密推理時,才啟用 2.5 pro。

- 思考預算:對研究與程式重構給較高預算,FAQ 與產品描述設低預算與時間限制。

- 資源配額:每週分配推理時數與 Token 上限,並以儀表板監控使用情況。

- 佈署與備援:保留替代供應商與回退流程,對關鍵任務做本地快取與版本鎖定。

- 自動化與審核:腳本化批量摘要與標題生成,並定期以月為單位審核單件成本與邊際貢獻。

「我以訂閱 + 使用量的混合策略控成本,並對客戶報價保持透明,逐層說明不同模型的服務差價與品質保證。」

安全、倫理與品牌風險:我如何設定防護欄

面對影像生成的事故,我改寫了團隊的審核與備援 SOP。2024 年 2 月,人像生成因不當歷史呈現引發爭議,平台也暫停了相關功能,突顯了負責任建設的重要性。

從事件到操作層面的應對

我把該事件當作教材,對涉政治、歷史與族群的視覺輸出實施更嚴格的人工作審。敏感內容一律走雙重審核,並預先列出「敏感內容清單」。

- 內容生命週期稽核:提示審查、輸出檢測、法務過目與品牌一致性確認。

- 失效安全:一旦模型異常輸出,立即觸發回退模板與替代素材。

- 日誌與可追溯:保存提示、版本與決策紀錄,便於內部檢討與對外溝通。

我也實施數據最小化與去識別化,並和供應商簽訂資料處理附約(DPA)。內訓涵蓋偏見辨識、幻覺預防與事實核對,並準備危機應變的 Q&A 與聲明稿,確保能在黃金時間內回應。

「在代理時代,安全與資安必須在產品設計階段就被優先考量。」

結論

結語:選對工具,重點在任務與流程,而非追逐每個新版本。

自 2024-02-08 更名後,包含 Flash、2.5 與 2.5 Pro 的模型家族已形成清晰分層。平台覆蓋 Web、Android、iOS 並支援 46 種語言,Google One AI Premium 每月 19.99 美元含進階能力,提供穩定基礎產能。

我建議以任務匹配、成本控管與風險治理為核心,採分層策略:高量走快速低價,關鍵稿件用高準確與可控推理,並備妥回退機制。

Deep Think 與 massive context window 是品質與效率的雙保險。把審核、敏感內容控管與危機應變內建於 SOP,然後套用本文的決策表與範本上線。

我會持續更新基準,也邀請你回饋使用情境與數據,一起優化台灣創作者的變現生態。

FAQ

我該如何在 ChatGPT 與另一款大型模型之間選擇,才能最大化變現機會?

我會先釐清目標受眾與產品定位,再比較模型在上下文容量、回應速度、成本與多模態能力的差異。對長篇研究、程式重構或多輪推理,我偏好高上下文與高精度的模型;對大量標準化摘要與互動體驗,我選擇成本較低且回應快的版本。實際操作上,我會用小規模 A/B 測試驗證單價與留存率變化,確保變現路徑可行。

為什麼我要把創作重心轉向新的 AI 市場,台灣創作者有哪些具體機會?

台灣創作者具備多語言能力與跨平台操作經驗,能在本地化與國際化之間快速切換。我看到的機會包括:為企業提供多語系內容本地化、針對行動端設計短時互動體驗、以及用多模態工具建立品牌視覺資產。這些需求結合訂閱制或顧問服務,能形成穩定收入來源。

在產品演進上,我如何理解從 Bard 更名到新產品的節奏與定位變化?

我觀察到產品更名與版本更新通常反映戰略轉向:更重視多模態、一體化平台與開發者生態。這表示供應方把焦點放在擴展應用場景與降低整合門檻上,創作者應跟進其 SDK、API 與訂閱策略,快速把現有流程移植或改造以取得先發優勢。

面對多個模型版本(例如 2.5 與 2.5 Pro),我該依據哪些標準選擇?

我以三個維度判斷:性能(長鏈推理、程式能力)、成本(每次呼叫或訂閱費用)、以及延遲(互動體驗)。如果工作需要研究級別的準確性或複雜代碼處理,我會選 Pro;若是大量生成、摘要或互動場景,我會選標準版以降低成本。

什麼情境適合使用高思考深度(Deep Think)模式?

我在需要長鏈推理、跨文件整合或學術級研究時採用此模式。舉例來說,當我要把多篇論文整合成可操作的策略、或解決複雜的程式設計挑戰時,高思考深度能顯著提升結果一致性與可驗證性。

我如何在速度、成本與互動品質之間做取捨?

我會根據任務類型分層:把高精度、低頻次任務留給高成本模型;把高頻次、低複雜度任務交給快速版本。並透過快取、分段處理與本地化預處理,減少不必要的呼叫次數,達到成本效益最大化。

Nano Banana 等多模態工具如何幫助品牌視覺創作流程?

我用 Nano Banana 來快速產出 logo 初稿、風格板與視覺指引,然後把文本與影像輸出一致化。這樣能讓設計迭代更快,並確保視覺調性在不同素材間保持一致,對接商業授權或數位產品化非常有效。

平台與語言支援對我的創作有何實務影響?

廣泛平台(Web、Android、iOS)與多語言支援意味著可觸及更大使用者群。我會依據受眾分佈優先上線平台,並針對主要語言做本地化優化,能明顯提升採用率與轉化率。

我可以如何把 AI 能力商品化並穩定營收?

我會建立三層商品:高價值顧問與代管服務、中階的訂閱內容或課程、以及低價的數位模板或授權。搭配數據驅動的主題選題與漏斗優化,可提升客單價並拉長客戶終生價值。

在工作流程上,如何利用大上下文窗口提高效率?

我把資料分類、匯整成可讀取的大綱,再交給模型處理。這能一次性輸入大量背景資訊,減少多輪溝通時間。我也會在提示中明確分段與目標,讓模型更容易產出可直接使用的草稿或程式碼片段。

針對程式協作,哪些版本更適合編碼、重構與小步改進?

我傾向用能處理細節且有良好測試回饋的版本做編碼與重構任務。這類版本在理解程式語境與提供可執行建議方面較可靠,能配合我採用的持續整合與小步改進流程。

我如何在 A/B 測試與回饋循環中維持風格一致性?

我建立提示工程的風格指南、版本管理表與範例庫,並把成功案例做成模板。每次變動都通過小樣本 A/B 測試,再以量化指標(如點閱率、讀完率)判斷是否擴大部署。

訂閱方案與付費升級如何評估其商業價值?

我會比較訂閱價格對毛利與使用率的影響,並估算升級後能帶來的時間節省與品質提升。若升級能顯著降低交付時間或提高轉化率,我會視其為值得投資的成本。

在成本管理上,有哪些模型分層策略值得採用?

我把任務分為「高精度低頻」、「中等精度中頻」與「低精度高頻」,並為每類任務指定不同模型或服務級別。配合快取、批次處理與本地前處理,可以有效控制總成本。

面對生成內容的倫理與品牌風險,我採取哪些防護措施?

我建立多層審核流程,包括自動化過濾、人工抽查與明確的敏感內容指引。對於具爭議性的輸出,我會採取降權或退回修正,並保留可追溯的審核紀錄以備查。

有沒有實務經驗可以分享,避免人像生成等事件帶來的負面影響?

我在處理人像或商標相關生成時,會先取得授權或使用合規的素材來源;若可能造成誤導或侵權,我會直接拒絕生成並提供替代方案。這樣能降低法律與品牌風險。

我能如何衡量 AI 導入後的成效?

我會設定明確 KPI,如產出速度、品質評分、使用者留存率與營收貢獻,並在引入前後做基線比較。定期回顧數據能幫助我調整模型選擇與工作流程。

在產品設計上,原生多模態與超大上下文會帶來哪些改變?

我發現這些能力讓產品能同時處理影像、語音與文字,並在單一互動中保留更多背景資訊。這使我能設計更連貫的敘事體驗與高效的創作工具,降低使用者切換成本。

我應該如何開始把現有作品資產化、授權或上架成數位產品?

我會先整理素材與範例,建立授權條款與使用範圍,然後透過訂閱平台或數位市集上架。配套的行銷漏斗與追蹤機制有助於持續優化售價與包裝。

我在日常使用中,哪些功能最值得優先整合到工作流程?

我優先整合搜尋輔助、摘要生成與規劃工具,因為它們直接提升工作效率。接著加入程式碼協助與多模態產出,逐步擴展到自動化部署與回饋收集。

可否列出我應注意的訂閱或升級成本要點?

我會注意三件事:每次呼叫的成本模型、同時連線或上下文使用量限制、以及高階功能是否有額外費用。把這些因素納入試算能幫我預估營運成本與毛利。